【最新版】あはき向け|医師に同意書を書いてもらえない場合の解決方法について解説

鍼灸やマッサージの施術を受ける際、健康保険を適用するためには医師の同意書が必要です。しかし、同意書を取得できない場合でも、具体的に解決できる方法や施術を受ける方法や注意点があります。

本記事では、医師の同意書が得られない方に向けて、何故医師が同意書を書かないかについてや、同意書がもらえない場合の解決方法を中心に解決方法を詳しく解説します。

目次

あはき師(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)が医師から同意書を得られない理由

一部の医師は、鍼灸やマッサージなどの代替医療の効果に対して科学的根拠が十分でないと考え、同意書を書くことを避ける場合があります。病状に対する判断の違い。つまり医師の診断方針や施術に対する見解で、患者さんの症状に対して鍼灸やマッサージではなく他の治療法が適切だと考える場合、同意書を発行しないことがあります。)

医師の診療についてこちら側が専門外なのと同じように、医師からの目線では鍼灸やマッサージに関する事は専門分野ではない為、その必要性を理解を中々得られない場合があります。

患者さんの詳細な状態を把握しておらず、鍼灸やマッサージが適切かどうか判断できない場合についても、同意書の発行を躊躇することがあります。

皆さんも、知りもしないイベントの話をされて、内容の説明が十分でなく理解がないまま一緒に行く前提でこの申し込み書にサインしてほしいと言われたら、断りたくなりますよね。

また、医師の業務負担が多く感じる場合があります。同意書を作成するには、患者の状態を確認し、保険適用の要件を満たしているかを慎重に判断する必要があります。医師の多忙さや事務作業の負担を理由に同意書の作成を控える場合があります。医師にとっては手続きの煩雑さを感じます。

※鍼灸などあはきの同意書は一定期間ごとに更新が必要です(例:鍼灸は6ヶ月ごと、マッサージは3ヶ月ごと)

他の要因としては、診療報酬算定都合で、自身の患者を他の施術者に紹介すると、診療報酬が減ることを懸念する場合や、健康保険制度における鍼灸やマッサージの取り扱いが複雑であるため、医師が誤解して同意書の発行を渋ったり

健康保険が適用される疾患(例:神経痛、リウマチ、腰痛症など)の条件を満たしていない場合、同意書は発行されません。病状が保険適用基準に満たないなどの場合、相談する側の提案力も重要です。

患者の要望が不明確であったり、患者が医師に鍼灸やマッサージを希望する理由を明確に説明できない場合、医師が施術の必要性を感じられず、同意書を発行しないことがあります。

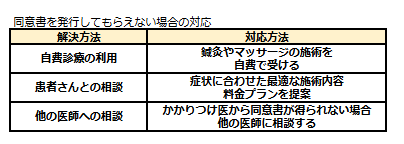

下記の表にポイントをまとめて記載しています。

|

医師が同意書を書かない理由 ・症状から診断方針が異なると判断 ・定期的な同意書発行手続きについて業務負担が多いと感じている ・専門分野が異なるため門前払い状態 ・自分の診療報酬が減る事を懸念している ・患者さん側の説明不足 |

解決策は?

医師を探す

鍼灸やマッサージに理解のある医師に相談し、患者としての意向を伝える。とにかく同意書を書いてくれる人を探しましょう。

症状や鍼灸・マッサージの必要性をしっかり説明し、あはき師が医師に説明を補助するための資料や助言を提供する必要があります。

医師が同意書を発行しない理由はさまざまですが、適切なコミュニケーションと医師選びが、解決につながることも多いです。

同意書支援サービスを利用する

一から医師を探すのは、大変な手間と工数がかかるものです。探しても理解が得られない事も多いため、お困りの方は同意書発行サービスを利用すると良いでしょう。

同意書支援サービスなら全国統合医療協会がおすすめ

「全国統合医療協会」では、鍼灸整骨院(出張型含む)を運営している鍼灸師・按摩マッサージ師向けに同意書支援サービスを提供しています。

同意書を発行してもらえない。医師に話を聞いてもらえない等のお悩みにお答えします。行っているサポート内容は下記の通りです。

|

・同意書発行支援 ・オンライン診療 |

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

【基本情報】接骨院・整骨院で医師の同意が必要な治療とは?

鍼灸やマッサージの施術に健康保険を適用するためには、そもそも条件を満たす必要があります

対象となる疾患については、鍼灸の場合、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症などが該当します。マッサージの場合、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮などが対象です。

医師の同意については、医師が患者を診察し、鍼灸やマッサージの施術が必要であると同意した場合に、同意書が発行されます。この同意書は、施術開始の際に必要です。

また、同意書には、有効期限があり、鍼灸の場合は6ヶ月ごと、マッサージの場合は3ヶ月ごとに更新が必要です。

同意書の基本的な書き方については別記事をご参照ください

【医師の同意書】訪問鍼灸マッサージにおける基本と同意書の様式

同意書が得られない場合の患者さん対応

医師の同意書が得られない場合、対応の仕方に注意する必要があります。

同意書がなくても、鍼灸やマッサージの施術を自費で受けることは可能です。ただし、健康保険の適用がないため、費用は全額自己負担となります。

患者さんと相談することで、症状に合わせた最適な施術内容や料金プランを提案してもらえる場合があります。患者さんが通い続けられるために、患者さんの気持ちを優先して対応しましょう。

患者さんのかかりつけ医から同意書が得られない場合、他の医師に相談してみるのも一つの方法ですね。訪問診療の医師など、なるべく状況を理解してくれる医師を探してみましょう。

(作成:全国統合医療協会)

自費施術のメリットとデメリット

近年、鍼灸などのあはき同意書取得について、大変だから。手間だから。という理由で自費施術を選択する方もいらっしゃいます。自費施術には、メリットとデメリットがあります。

メリット

保険適用の制約がないため、幅広い施術内容から比較的自由な施術を行う事が可能です。予約や施術時間の調整についても比較的自由に行えます。

デメリット

全額自己負担となるため、患者さんの費用が高額になる可能性があります。患者さんの費用面での負担から、継続的な施術が難しくなる場合があります。

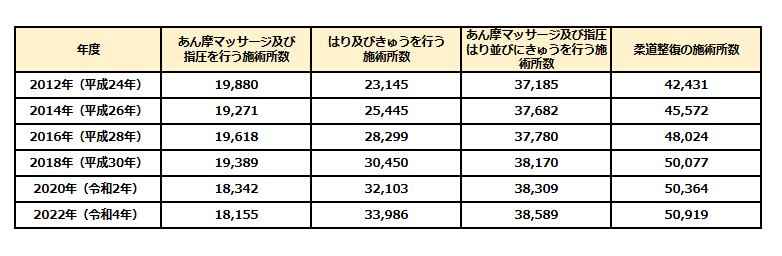

鍼灸、あんま、マッサージの施術所数

医師に患者さんが必要としていることを理解してもらうためには、市場の動向を把握したうえで交渉することが不可欠であり、具体例を明示する事で説得力を出す事ができます。

あん摩マッサージ及び指圧を行う施術所は、2012年から2022年にかけて減少傾向にありますが、はり及びきゅう・あん摩マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所は、2012年から2022年にかけて増加傾向な事が読み取れます。

親和性の高い柔道整復の施術所も、2012年から2022年にかけて増加しています。これらのデータから、何故市場が伸びているか。について理由を知る事が出来ます。

それは後期高齢化社会によるものが大きな要因とされています。在宅介護需要は、増加傾向のため、訪問施術を行う鍼灸師、按摩マッサージについては施術所が増加していることが顕著となりました。

(厚生労働省 令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況 )) ※この表は、各年度末時点での施術所数を示しています。

同意書の原本はどこから入手する?

同意書は厚生労働省のホームページから原本を発行できます。療養費においては、届く情報量が少ないように感じますし、アナログな事が多く、苦労する場合もありますね。下記リンク先からは同意書原本の閲覧が可能ですので、これから鍼灸あん摩マッサージ施術をする方は、是非お使いください。

まとめ

鍼灸などあはき施術における医師の同意書については、総じて医師自身が同意書対応するメリットよりも、デメリットの方が多く認識している場合、工数をかけてまで発行手続きをしたくないと考える事があります。

皆さんもよくわからないものを、患者さんや知人に勧めませんよね。

患者さんが困っていることを解決する為には、鍼灸などあはき施術に対して、理解があったり前向きに考えられる医師の協力が必要です。

医師に話を聞いてもらえないなど、同意書発行までにお悩みがある方は全国統合医療協会までお気軽にご相談ください。

特に開業時一から医師を探す段階の方や、懇意にしているクリニックが閉院したなどでお悩みの方についても一度ご相談ください。

▼こちらをクリック▼

同意書支援

この記事の監修者

サービス資料

サービス資料 レセコン

レセコン お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら